钱江晚报·小时新闻采访人员 杨茜通讯员 王文婷

2月14日 , 大年初三 , 高婵跟往常一样 , 一大早就收拾立整 , 去了杭州市第一人民医院 。

老家江苏的她是医院肾内科的医生 。

今年留杭州过年 , 这天 , 正好轮到她值班 。

和同事之间问候了“新年好”之后 , 高婵一天的忙碌开始了 。

8点查房 。

肾科病房里依然有很多回不了家的患者 , 他们需要随时被监测身体状况 , 并做出治疗方案调整 。 有常年住院的老患者 , 她会俏皮地开着玩笑;遇到新收进的新患者 , 她会安慰一句:“新的一年一切都会顺顺利利的 。 ”

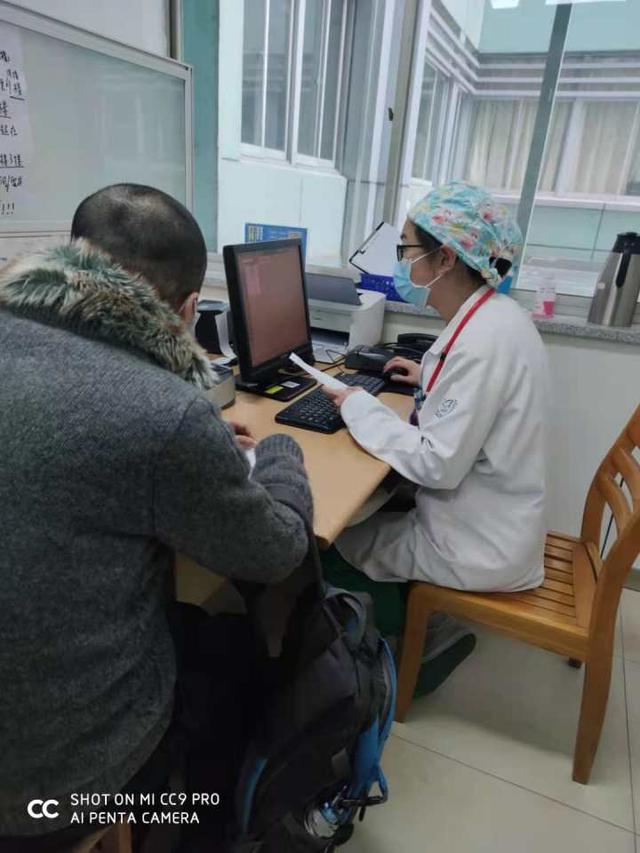

查完房 , 她直接去了门诊 , 等着叫号的病人依次进来 。 文章插图

文章插图 文章插图

文章插图

大年初三这一天 , 在医院是普通的一天 , 并没有因为是春节假期 , 有任何改变 。 “生病了依然要来看 , 药没了必须得来开 。 健康是最重要的一件事 。 ”

这天正好是周日 , 血透室休息 。 本来她还要去血透室里看看病人的状况 。

春节前 , 小时新闻采访人员曾跟着高婵去过一次血透室 , 记录下了那里的希望和坚持 。

1】手臂上画上血管图

进入血透室前 , 高婵把口罩戴严实 , 洗得发白的花帽子也紧紧地系好 。 “疫情期间这些防护用具都很重要 , 我们把一次性医用帽子换了 , 用上这种棉布材质的 , 脏了就自己搓两把 , 一直到现在还没舍得换新的 。 ”

市一的血透室外 , 有一间很小的等候室 , 专门给家属休息的 。

高婵一过来 , 三两名熟识的家属笑着打招呼:“高医生好 。 ”

高婵也笑着回应:“你好!又来陪着了呀 。 ”

一些陌生的面孔透着焦虑 , “我老伴儿还在问 , 那管子能不能拔了?”“我们家的手术排了吗?能尽快吗?”

“别急 , 我进去先看看 , 再跟你们一一来说 。 ”高婵尽量一边安抚 , 一边进入血透室 。

病房里的空调开得很高 , 20多张病床上都躺着人 。 每张病床边都是一个呼哧呼哧运作着的血透机器 。 文章插图

文章插图

高婵拉着机器来到一个80多岁的老太床边 。 老人一言不发 , 安静地躺着 。 她患的是尿毒症 , 第二天就要做手术 , 高婵要为她做术前准备 , 包括血管评估、血管通络 , 这是她的专业 。

她拿着扫描仪一点一点地在老人手臂上游走 , 确认血管的位置和状况 。 “她这个难度还挺大 , 血管有些地方很硬了 , 都堵塞了 。 ”她一边操作一边用手感受着老人血管的位置 。 文章插图

文章插图 文章插图

文章插图 文章插图

文章插图 文章插图

文章插图

在老人的手臂上 , 高婵用记号笔画上了血管走向 , 并让老人安心 。 文章插图

文章插图

这个操作 , 她就花费了15分钟 。 还有几个随访病人 , 她都复查了一遍 , 并立下医嘱 。 “新血管挺好的 , 没事的时候多做做握力训练 , 增加血管的活力 。 ” 文章插图

文章插图

“大部分患者都是年纪大的 , 每天来看看他们 , 他们也开心 。 ”

2]每一个“4小时”都必须不出问题

时间 , 在询问病情、调整治疗、插管等一系列操作中溜走 。

高婵说 , 肾病患者需要长期的治疗 , 因此承受的心理压力也很大 。

他们有多痛苦是常人理解不了的 。 简单来说 , 肾脏过滤形成尿液并排出 , 而他们肾脏的多余水分根本排不出去 。 多喝一口水 , 都会增加肾脏的负担 , 导致心脏超负荷 , 危及生命 。

而透析则是替代肾脏工作 , 利用仪器排除血液中的代谢废物和多余的水分 。 一周三次 , 一次四小时 , 雷打不动 。

高婵说 , 医生的职责就是保证每次的4小时都不出问题 。

“十多年的老病人 , 其实是可以看出来的 , 神色相对轻松 , 只要坚持透析 , 是可以续命的 。 但是刚诊断出疾病的人 , 一时间是很难接受的 。 ”高婵说 , 曾经高昂的费用击退了很多家庭 , 现在尿毒症纳入特种病例 , 医保可以报销 。 但是频繁往返于医院和家之间 , 对患者和患者家属来说 , 依然有一种无形的压力 。

- 尿毒症|尿毒症患者,在饮食上有什么讲究?牢记这6大注意事项

- 婚姻有时候是一道选择题,你不能总是回忆

- 小涛|为患者取出“潜伏”8年的眼内异物

- 健康|这3类慢性疾病患者如何健康过年

- 病区|新疆霍尔果斯市疫情:在院患者病情平稳、逐步好转

- 重症医学科|州二院运用CRRT治疗新技术挽救患者生命

- 变异株|山西大同确诊患者所感染病毒属于德尔塔变异株

- 糖尿病|市中医院内分泌科主任谢荣鑫谈:如何让慢性病患者健康快乐过春节

- 销售|深圳将试点互联网处方药销售,慢病患者可就近取药

- 高危人群|高血压患者如何预防脑出血