新冠疫情使得大多数人的居家时间大大增加 。 在室外活动缺席的日子里 , 你会怎样弥补多出的时间空白?电子游戏成为了蜗居族们的一个选项 。 据《卫报》的报道 , 疫情期间的英国出现了游戏机的短缺;游戏平台Steam也报告称 , 疫情期间同时登录的用户数量达到了有史以来的最高水平 。

“在选择战斗或逃命的生死时刻 , 你的交感神经系统会启动 , 释放肾上腺素 , 接着是多巴胺……这时你瞳孔放大 , 心跳加快 , 你感觉活着 , 你感觉强大 。 ”有趣的是 , 在疫情期间大受欢迎的 , 并不是传统印象中让人肾上腺素飙升、大呼刺激过瘾的游戏 。 越来越多的玩家迷上了“佛系”游戏 。

这类“ 慰藉性”游戏有些共同特点:通常 节奏比较缓慢、不依赖感官刺激、通过游戏时间的累积产生正反馈、提供“治愈感”的慰藉性体验 。 在这类游戏中 , 我们找不到传统意义上关于“冒险”和“升级”的“英雄之旅”母题 , 但恰是这些游戏 , 往往能点亮疫情期间人们脆弱的日常生活 。 BBC新闻撰稿人凯蒂?斯帕瑟(Kate Spicer)就表示 , 比起《刺客信条》 , 她在疫情期间更青睐《万物》(everything)、《模拟山脉》(mountain)以及《动物森友会》等游戏 , 它们“宁静而深沉” , 能让人“忘记网络的疯狂和隔离在家的夸张生活 。 ”

本期“读刊”思考一系列与游戏带来的慰藉相关的问题:慰藉性游戏如何通过两种途径发挥“慰藉”效力:一方面 , 此类游戏能通过“停驻”体验恢复人们对生活的掌控感;另一方面 , 它能成为人们情感交流 , 乃至互相“承认”的虚拟空间 。 此外 , 慰藉性游戏是否能为人们对未来的构想提供灵感 , 而其本身的“慰藉性”力量又在受到怎样的威胁?

撰文 | 谢廷玉

01

慰藉性游戏vs 不确定性 :

为什么玩家喜欢“停驻”在游戏世界?

早在疫情暴发之前 , 慰藉性游戏尚未进入大众视野的时候 , 人们就发现 , 在游戏中的片刻“停驻”往往有出人意料的“洗涤心灵”之效 。 哪怕在节奏紧张的冒险类游戏中 , “停驻”在某个风景如画的游戏空间也令人心旷神怡 。 如《巫师3》中的“史凯利杰群岛”就是有名的观景胜地 , 不少玩家热衷于在BGM的陪伴下观赏高山雪景 , 甚至在那里默默停驻几个小时 。 以至于游戏网站上还出现了教玩家爬山找到观景点的教程 。 在玩家看来 , “冒险旅程”和“驻足观景”的结合使得自己的游戏体验富有节奏 。 而游戏研究者丹尼尔·维拉(Daniel Vella)更是认为 , “停驻”的体验对于冒险游戏不可或缺 。 他举例到:

“我们会发现自己在《奇异人生》(Life Is Strange)的长椅上徘徊 , 在《黑暗之魂》(Dark Souls)的篝火边休憩 , 在《质量效应》(Mass Effect)的任务之间回到诺曼底号的甲板 , 在《这是我的战争》(This War of Mine)中找到被炸毁的避难所……”

文章图片

《巫师3》中史凯利杰群岛的景观 。

由此 , 我们不禁产生了一系列问题:为什么游戏中往往会设置适合于“停驻”的空间(哪怕在高度重视时间控制的冒险类游戏中也是如此) , 而玩家们又为什么喜欢在游戏中“停驻”?

事实上 , “旅行”和“停驻”的结合在游戏中十分常见 , 对此 , 有游戏研究者以爱德华·凯西(Edward Casey)提出的人与场所的两种互动模式来予以解释 。 凯西将两种模式分别称为赫斯提亚模式(Hestial)与赫耳墨斯模式(Hermetic) 。

赫斯提亚是希腊神话中的炉灶女神 , 凯西以赫斯提亚之名来命名人们“停驻”的状态:它是一种“亲密和停留 , 代表人们惯习性的身体运动和熟悉的记忆”;赫耳墨斯则是盗贼与机敏之神 , “赫耳墨斯模式”指的是去中心化、且富于动态的运动模式 , 意味着通往陌生与不确定性的冒险旅途 。 在凯西看来 , 这两种模式可以增强彼此的存在感:“陌生旅程的艰辛因为对‘在家’的记忆而变得更加尖锐;而旅途的终点或‘归乡’的体验也会因漫长的旅程而更富有吸引力 。 ”简明起见 , 我们姑且称其为“冒险”(赫耳墨斯)模式与“停驻”(赫斯提亚)模式 。

文章图片

Edward S. Casey, Getting Back into Place, Indiana University Press, 2009

不难发现 , 以“冒险模式”作为其叙事主线的游戏往往以“停驻模式”作为背景或补充 。 如在经典游戏《博德之门》(Baldur’s Gate)中 , 主人公是一个在“烛堡”长大的孤儿 , 他的养父葛立安睿智且慈爱 。 在游戏开始处 , 主人公亲见养父被杀 , 随后文本框告诉他 , 葛立安死前已做出安排 , 要他前往“友善之臂”旅馆 , 他的冒险由此开始 。 在后续的冒险中 , 主人公也会不断“回到”这段构成故事之背景的熟悉记忆(即“停驻”模式)中 。 例如 , 当加入团队的NPC认可主角时 , 他们会以“葛立安为你骄傲”来夸奖他 。 简言之 , “烛堡”中的那段“停驻体验”既构成冒险的背景 , 也不时和冒险体验发生互动 , 对后者起烘托之效 。

文章图片

《黑暗之魂》中的篝火 。

同时 , 在一些以“停驻模式”为主的“养老”游戏中 , “冒险模式”也构成了与之相得益彰的补充 。 最好的例子或许就是人们相当熟悉的《动物森友会》和《旅行青蛙》 。 在《动物森友会》的设定中 , 玩家在岛上的驻足是一段旅程的结束 , 因而小岛也就意味着远行后的“终点”与“停留” 。 而在游戏进行期间 , 玩家也会不时收到来自“妈妈”的家书和礼物 , 提醒玩家这是在远行途中;而在《旅行青蛙》中 , 虽然玩家“躺平养老” , 但青蛙的“远行”构成了游戏的线索 。 如此一来 , 游戏所要着重塑造的 , “停驻”体验带来的亲密感和获得“安顿”的掌控感也因远行而更显突出 。

文章图片

《旅行青蛙》 。

至于人们为什么乐于在游戏中“停驻” , 则涉及游戏中的时空体验如何与玩家的现实体验互补 。 格奥尔格·卢卡奇认为人们在资本主义社会中的生活体验是矛盾性的:从表面上看 , 人们的生活世界被确定不移的规律“支配”;另一方面 , 这种规律之下掩盖着深层的“非理性” , 以至于此种规律随时可能被打破 。 而这种悖论性的境况也出现在了人们的时空体验之中:一方面 , 如列斐伏尔所说 , 现代社会中的日常时间具有同质性 , 人们的日常节律受到合理性与可计算性原则的支配:如大多数“打工人”日复一日地过着几近相同的生活;另一方面 , 对乌尔里希·贝克和吉登斯等思想家而言 , 日常节律背后的“风险”无处不在 , 机械重复的日常节律时刻受到不确定性的威胁 , 正如突如其来的疫情打乱了无数人的日常生活 。

诚然 , 当“同质性时间”主导日常时 , 按照“冒险模式”组织其叙事线索的游戏更容易得到青睐 , 因为它构成了令人们从平乏日常中解域而出的“逃逸线”;然而 , 当日常生活的节律被风险打破时(就如此刻当人们面对疫情时) , 以“停驻”模式为主要内容的游戏则更受欢迎 , 因为它意味着熟悉和亲密 , 使得人们可以在虚拟世界中找到日常难觅的掌控感和安全感 。 经由“停驻”体验以及与之相关的掌控感和亲密感 , “慰藉性”游戏发挥了它们的慰藉效力 。

02

慰藉性游戏中的亲密关系:

用“承认”塑造情感交流

慰藉性游戏的慰藉效力不止于“掌控感” , 它令人们在虚拟空间中进行情感交流 , 进而实现人际间的“承认”与“共感” 。 例如 , 有一位和女儿一起玩《动物森友会》的母亲在豆瓣“生活组”上曾记录过以下时刻:

“(我)又发现女儿帐篷外面到处是杂草 。 唉 , 妈妈帮你收拾一下吧 。 就像帮你收拾房间一样 。 拔完了周边一圈杂草 , 哎?我可以帮女儿种点花呀 。 于是跑回自己帐篷外 , 铲了一半三色堇过来种下……突然想起女儿说的叶子雨伞 。 她说我的DIY手册里有 , 但其实我没做过……于是我做了一个叶子雨伞 。 它是一片很大的绿色叶片 , 举着它走路的样子 , 的确可爱……”

文章图片

叶子雨伞 。

事实上 , 在设计这款游戏时 , 制作者就希望将其设计成一个供人们共同完成 , 集体创作的“文本” 。 玩游戏的过程也就是和自己的亲人好友一同“改编”与“重写”这一文本的过程 。 换言之 , 他们想要创造一种“让很多人 , 错开时间 , 玩同一个游戏”的异步交流体验 。

游戏研究者常用“集体能动性”和“代理能动性”的概念来解释这种合作:集体能动性意味着游戏中的“集体生产” , 在这样的过程中 , 每一名贡献者的创造都能得到他人的“承认”和欣赏;而代理能动性意味着当某一个体无法完成某一操作时寻求其他个体的帮助(如上文中女儿无法制作叶子雨伞 , 但母亲可以) 。 而按照阿克塞尔·霍耐特的理论 , 此种“共感且参与”的过程构成了人际间互相“承认”的基础 , 而这是令一切情感交流得以顺利进行的前提 。

文章图片

阿克塞尔·霍耐特:《物化:承认理论探析》 , 罗名珍译 , 华东师范大学出版社 , 2018年 。

这样的能动性对于情感交流 , 尤其是与家庭成员和亲密关系对象之间的情感交流至关重要 。 在当下 , 人们对“家庭”和“亲密关系”的态度往往是矛盾的:一方面 , 生活在一个充满风险与不确定性的世界之中 , 使得人们空前渴望亲密关系 。 如吉登斯所说:“在我们这样一个充满不确定性和风险的世界中 , (只有)爱是切切实实的 。 ”换言之 , 理想的亲密关系是人们在不确定性之中可以求取到的唯一确定之物 。

但另一方面 , 现代人又陷入了卢卡奇眼中的“超验性的无家可归”:全球化背景下的人口流动拉开了时空距离 , 而且对于习惯了原子化生存模式的现代人而言 , 家庭和亲密关系中的水乳交融反而容易让人感到手足无措 , 甚至会因距离感的消失而感到一种因个人空间遭到冒犯而产生的不悦 。 因此 , 人们一边渴望 , 却又一边忧惧着亲密关系 。

在这种情况下 , 诸如《动物森友会》这样的游戏所提供的“集体能动性”尤为难得 。 在游戏中 , 人们以“化身”的方式进入区别于现实空间的“魔圈” , 这使得人们在交往时较少顾忌 。 一方面 , 人们可以将自己认同于“化身” , 进而享受亲密关系;另一方面 , 人们也可以随时将自己从“化身”中抽离 , 尤其是当摩擦发生时 , 玩家可以提醒自己这“不过是游戏而已” 。 因此 , 人们可以在一种较少顾忌 , 且较为“安全”的状态下与他人交往 。 同时 , “化身”的出现还具有不受时空限制的优势 。 因此 , 我们总可以在游戏中看到一些与亲密关系相关的温情故事 。

例如 , 有一名国外网友曾讲述赛车游戏《越野挑战赛》如何在他和已经去世的父亲之间建立起联系 。 这个故事流传甚广:

“在我4岁的时候 , 我爸买了台xbox , 我们玩了各种游戏 , 后来爸爸去世 , 接下来的10年我都没有勇气去碰那台机器 , 当我鼓起勇气重启机器时 , 我打开了过去常玩的一款赛车游戏 。 我看到一辆‘幽灵车’——游戏中成绩最好的操作会以影像形式被记录下来 , 我爸的成绩至今活跃在跑道上 。 我玩了一遍又一遍 , 终于有一天 , 我跑到了前头 , 然后….我停在了终点线前 , 因为这样 , 他的成绩才不会被删除 。 ”

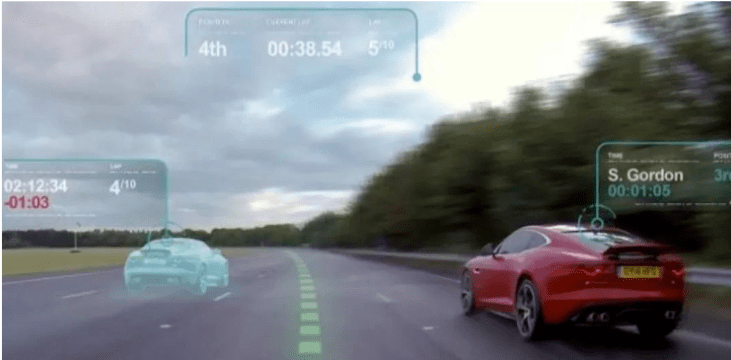

文章图片

游戏纪录保持者会以“幽灵”的形式出现在后续比赛中(图源:“游戏研究社”公众号)

还有一名《动物森友会》的玩家则记录了已经去世的母亲在游戏中寄给自己的信 。 即便在母亲去世之后 , 他也会收到母亲在游戏中寄给自己的生日贺卡:

“儿子 , 当你看到这封信的时候我应该不在了 。 没关系 , 要是你将来偶尔想起这个游戏登录上去 , 会发现我给你的生日贺卡 。 我在游戏里赚了一些钱 , 足够以后都定时给你生日贺卡 。 希望这个游戏不会倒闭吧:)对不起 , 生病了 , 没办法好好照顾你们 。 以后请坚强起来 , 照顾好自己 , 我会在天堂看着你们 。 ”因此 , 在游戏之中 , 我们与自己的亲密关系对象能经由“集体能动性”而相互承认 , 交流情感;甚至隔着时空的距离 , 他们的“化身”仍能给予我们陪伴 。 而这正是“慰藉性”游戏发挥其慰藉效力的又一渠道 。

03

慰藉性游戏vs优绩社会:

现实“侵入”游戏的威胁

在上文中 , 我们已经论述了游戏为何能为人们带来慰藉:一方面 , 人们可以在游戏空间中“停驻”而获得掌控感;另一方面 , 在游戏所召唤的“集体能动性”中 , 人们的感情交流在彼此承认的基础上进行 。 由此 , 一个很自然的问题便是 , 这样的游戏是否会以某种方式塑造我们对未来的构想呢?

相当一部分学者和玩家都很欢迎这样的可能性 。 例如 , 《大西洋》杂志的供稿人 , 纽约大学游戏中心教授娜奥米·克拉克(Naomi Clark)就认为 , 《动物森友会》为人们提供了一种与现实不同的 , 关于世界可以如何运作的构想——这是一个没有失败者 , 也无人界定何为“失败”的世界 。 换言之 , 慰藉性游戏不仅能提供虚拟世界中的慰藉 , 更能为现实的社会变革提供依据 。

这样的想法与社群主义哲学家迈克尔·桑德尔(Michael Sandel)不谋而合 。 桑德尔认为 , 面对疫情 , 美国“优绩社会”的弊端显露无遗 。 在新京报书评周刊对桑德尔的访谈中(专访迈克尔·桑德尔:只要努力就能成功的社会 , 就是公正的吗? ) , 桑德尔谈及了“优绩社会”的含义:在优绩社会中 , 每个人都渴望“成功”而畏惧“失败” , 同时 , 他们倾向于笃信一切的成功都只和个人努力有关 。 因此 , 这种文化容易导致对失败者的漠视和羞辱 , 乃至令“成功的精英们会逐渐忘记个人努力之外的很多因素 , 比如运气在他们所获成就中起的作用 。 ”正因如此 , 美国社会难以凭借团结的美德和共同体精神面对席卷而来的疫情 。

文章图片

迈克尔·桑德尔:《精英的傲慢:好的社会该如何定义成功?》 , 曾纪茂译 , 中信出版社 , 2021年

而在诸如《动物森友会》这样的游戏中 , 我们恰恰看到了一种以不同于“优绩社会”来进行社会安排的可能 。 在这个“没有失败者”的游戏中 , 人们看到了难得的集体能动性和共同行动的可能 。 在某种程度上 , 这拓展了我们对社会秩序的想象 。 而我们完全可以期待 , 这样的构想将可以作用于未来的现实 , 正如学者蓝江所说的:

“由于游戏世界的存在 , 我们架构世界的经验也发生了变化 , 也就是说 , 我们一旦在拟生命架构的周围世界中建立了新的认知框架 , 这个认知框架不只停留在游戏世界中 , 会反过来作用我们与现实世界的关系……不是我们的游戏越来越像世界 , 而是世界变得越来越像游戏 。 ”然而 , 游戏绝不是超脱于现实 , 并且能令现实中的诸种问题均得到解决的“应许之地” 。 恰恰相反 , 哪怕对于慰藉性的游戏而言 , 其慰藉性力量也会受到现实的“侵蚀” , 现实世界中“优绩社会”的逻辑无时无刻不冲击着人们在游戏中获得的慰藉 。

“新世相”公众号曾刊出一则文章 , 记录“动森”玩家的快乐是怎样消失的:“如果你放松了 , 看到别人的岛 , 心态很容易崩 。 啊 , 你房贷已经全还完了?有地下室还有阁楼?你有全套的樱花家具还有哥斯拉和变形金刚?……你熟悉了捉虫钓鱼 , 砍树砸矿 , 真正领悟了岛上致富经 。 所以心态上会变得急 , 想快进 。 钓鱼会不耐烦:又是鲈鱼?才这么点钱 。 在工作台上做东西 , 会开始按‘A’加速 , 产能优先……”十分有趣的是 , 这篇文章得出了一条与蓝江截然相反的观察:“这座用来逃离现实的岛屿 , 变得越来越像现实 。 ”

这样的观点同样有其事实依据 。 我们很容易就能发现 , 现实中的不平等也会出现在游戏之中 。 例如 , 早在2017年 , 《宪报评论》(Gazette Review)就曾报道 , 在委内瑞拉 , 在游戏中为客户“打金”(Gold farming)已成为了支撑相当一部分人谋生的重要“产业” 。 对他们而言 , “游戏”不是“栖居”的场所 , 也和“承认”无关;他们玩游戏的理由仅仅是生存 , 而且“打金”的身份也令他们频繁遭到“正常”玩家的羞辱和嘲笑 。

文章图片

委内瑞拉“打金工人”们的主要阵地:网游《RuneScape》 。

当我们思索游戏与未来的关联时 , 我们不妨采取上述两种观点的合题:作为文化生活的一部分 , “游戏”也是诸种立场和意识所争夺的“阵地” 。 在当下这个充满风险和不确定性的时代 , 它既为我们提供了对于过去与当下的慰藉 , 又面向未来打开了新的可能性和丰富的想象空间 。 然而 , 究竟是慰藉性的力量超越优绩社会的社会现实 , 还是优绩的逻辑渗透进慰藉性的游戏 , 慰藉性游戏的前途仍在未定之天 。

参考资料:

[1]https://www.theguardian.com/games/2021/apr/28/62-of-uk-adults-played-computer-games-during-the-pandemic-says-ofcom

[2]https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-52392588

[3]https://www.bbc.com/zhongwen/simp/business-52289687

[4]https://www.theatlantic.com/family/archive/2020/04/animal-crossing-isnt-escapist-its-political/610012/

[5]https://gazettereview.com/2017/09/venezuela-runescape-gold-farming-becomes-job/

[6]https://mp.weixin.qq.com/s/HWfEe7wSL90SyzCqEZfRYA

[7]https://mp.weixin.qq.com/s/WYMTljZvz8RtepjkjqMRdQ

本文为独家原创内容 。 文章作者:谢廷玉;编辑:李永博;校对:liu 。 未经新京报书面授权不得转载 , 欢迎转发至朋友圈 。

【玩家|这些人在“佛系”游戏中寻找治愈孤独的药方|读刊】扫描二维码 , 查看“新京报年度阅读推荐”最终书目~

- 当一个女人越来越沉默的时候,那就表明她不需要你

- 如果女人爱你,会有这三个小举动,男人要明白

- 确诊|重庆市新增1例境外输入确诊病例,为香港抵渝人员

- 全县|桓台首家成人预防接种门诊开诊!位置就在……

- 健康|关注职工健康,“别人家的公司”发减肥奖、戒烟奖,放带薪失眠假

- 爱一个人,一定要爱得一往情深

- 男人过了60岁,不要去这3个地方,过来人告诉我们哪3个地方

- 再读《骆驼祥子》:穷人都是命运的赌徒

- 男人过了65岁,做好这些事情,越来越有福气

- 男人动情后,会有你意想不到的“疯狂”表现